UNTER NULL

Bret Easton Ellis, 1985

Es gibt sie immer wieder, jene literarische Überflieger, die kaum volljährig ihre eigene Generation in einem Buch verewigen. Bret E. Ellis gehört zur Gilde der jugendlichen Bestsellerautoren. In angesagten Foren wird der Autor als der gefeiert, der das Fundament legte, auf den Nick McDonell sein Buch Zwölf hievte. Beide Autoren werfen einen klaren, wie sachlichen Blick auf ihre Welt. Nur mit einigen Jahren der Verzögerung. Ellis 1985, McDonell 2002.

Ellis schrieb sein Buch Unter Null mit gerade mal zwanzig Jahren. Die, die im Mittelpunkt seines Romans stehen, sind in seinem Alter. Ab und an erinnert Ellis den Leser höflich daran, zu oft flieht man beim Lesen in den Wunsch, das Buch möge von Menschen handeln, deren Leben sich bereits auf der Zielgeraden befindet. Unter Null beschreibt eine kollektive Abstumpfung – lange vor möglichen Zielgeraden.

An einer Stelle des Romans sagt Alana zu Clay, dem Ich-Erzähler: „Ich glaube, wir haben alle eine bestimmte Art von Gefühl verloren.“

Diese schlichte Vermutung beschreibt den Kern der Geschichte. Unter Null zielt auf das beschränkte Repertoire von Emotionen der Protagonisten. Sie schwitzen in L.A. vor sich hin und hausen doch in Gefriertruhen. Die junge Leute verbringen ihren Semesterurlaub in einer Art Dauerfeierschleife. Mit teuren Autos steuern sie jede erdenkliche Party an. Valium hilft ihnen, um vom Koks runterzukommen. Alle tragen Sonnenbrillen, doch nicht, weil das Wetter dazu einlädt. Die Brillen dienen der Tarnung, denn so bleiben die Augen besser verborgen. Ob der Brillenträger sein Gegenüber nun beobachtet oder ob er einfach vor sich hin döst, man sieht es nicht.

Am Ende des Buches fragt die Freundin den Ich-Erzähler, ob er sie jemals gemocht hat. „Ich will überhaupt nichts mögen“, antwortet Clay. „Wenn ich irgendwas mag, dann wird’s dadurch nur noch schlimmer, dann muss ich mir darum auch noch Sorgen machen. Und das kann weh tun, und deshalb lass ich‘s lieber gleich sein.“

10.10.2015

ZWÖLF

von Nick McDonell, 2002

Vor einigen Tagen saßen zwei Mädchen in der Bahn. Beide telefonierten laut genug, damit ich hörte, dass beide am Abend zuvor bei einer Party waren. „Die Wohnung war voller Menschen“, schrie die eine. „Bis alle betrunken waren und in den Ecken einschliefen“, rief die andere. Jetzt kämen sie gerade aus dem Zoo, erzählten sie. „Mal sehen, was heute noch ansteht. Auf alle Fälle Party. Egal wo.“

Die beiden Mädchen waren noch keine achtzehn. In ihren Klamotten, den Frisuren und den Fingernägeln steckte viel Geduld und Geld. Auch wenn sie mächtig nach Alkohol stanken, Wein aus dem Supermarkt kam bei den beiden mit Sicherheit nicht ins Glas.

McDonell, der das Buch Zwölf im zarten Alter von siebzehn Jahren schrieb, erzählt von Jugendlichen, die den aufgedrehten Partymäusen in der Bahn glichen. Während die Angestellten das Haus auf Vordermann bringen, langweilen sich die Kinder durch die Ferien. Bevor es zurück in die Internate geht, lassen sie es so richtig krachen. Wobei die Jugendlichen bei McDonell mit Alkohol weniger am Hut haben, ihre Glücksbringer zeichnen sich durch festere Konsistenz aus.

Es ist ein hitziges Geschehen, in das McDonell den Leser entführt. Die Sprache ist derb und direkt. Und sie ist knapp. Ein, zwei Striche genügen dem jungen Autor zur Vorstellung seines Personals. Die Arbeitsweise erinnert an das Sprühen von Graffitis. Die Hast ist Teil des Bildes.

Es gibt den kühlen Drogendealer White Mike, der sich atypisch zu seinen Kunden verhält: weder trinkt er, noch raucht er. Und es gibt die zahlreichen Schüler und Schülerinnen, die nach seinen Tütchen gieren. Die Katastrophe, in die alles rast, ist absehbar. Dennoch oder aus diesem Grund liest man die Seiten wie im Sog. Überhaupt: manche von McDonells geschilderten Szenen schlagen einem mächtig auf den Magen. Ungläubig beäugt man den Kaffee, den man beim Lesen trinkt. Dabei können die Bohnen nichts dafür, dass einem im Bauch die Projektile tanzen.

02.09.2015

HERKUNFT

von Botho Strauß, 2015

Zugegeben, um die Bücher von Botho Strauß habe ich bisher einen Bogen gemacht. Der Spiegel-Artikel Anschwellender Bocksgesang von 1993 genügte mir, um eine Meinung über diesen Autor zu zementieren. Ich war auf die Bücher von einem Autor nicht neugierig, der wiederrum auf mich durch seine Art der konsequenten Publikumsverweigerung (keine Lesungen, keine Interviews) einen gewissen Reiz ausübte. Unregelmäßig legte ich mir einzelne Bücher* von ihm zu, um diese ungelesen und an eine wenig vorteilhafte Stelle in den Schrank zu verbannen.

Auf das Buch Herkunft stieß mich ein Freund. Dieser wusste von meiner Abneigung dem Autor gegenüber. Gerade deshalb sollte ich das Buch lesen. Strauß lässt sich auf das Abenteuer Erinnern ein. Er schreibt von Schulfreunden, von Mädchen. Und er erzählt wieder und wieder über den Vater, über die Mutter. Wie Strauß über seinen Vater schreibt, sich diesem Mann nähert, ist mit solch einer Wärme und Liebe angetan, die aufkommen mag, wenn genug Zeit vergangen ist. Vielleicht bedarf es einfach eines gewissen Abstands, um seinen Blick auf die eigene Herkunft nicht mit der strengen Prämisse des altklugen Kindes für ewig einzumotten und somit abzuurteilen.

Strauß‘ Herkunft ist keine Es-war-einmal-Mär, kein bloßes Aneinanderreihen von Sequenzen. Beim Aufgreifen des Gewesenen geht er der mühsamen Tätigkeit des Erinnerns nach und versucht sich auf seine Art ein Bild zu machen. Der Ton, den Strauß dabei anschlägt, war für mich zunächst gewöhnungsbedürftig. Vergeblich suchte ich nach einfachen Darstellungen, nach diversen Sprachmustern, die meine Faulheit bedienen. Ich suchte nach Passagen, welche sich rasch lesen, da sie oft und anderenorts, nur in leicht gewandelter Form, vorkommen. Strauß spielt in einer anderen Liga. Er benennt Dinge, die man vielleicht hundertmal anderenorts gelesen hat, völlig neu und völlig anders.

*) Diese Bücher wieder zur Hand nehmend, klappte ich den Roman Rumor auf. Auf der ersten Seite hatte ich 2001 nach dem Kauf mit Bleistift vermerkt:

Aus der Ramschkiste der …. Bibliothek - für 50 Pfennige. „Wenn das der Botho Strauß wüsste“, murmelte die Bibliothekarin beim Abkassieren. „Für fuffzig Pfennig.“

01.08.2015

LEBENSSTUFEN

von Julian Barnes, 2013, dt. 2015

Plump gesagt schreibt Barnes über den Verlust seiner Ehefrau. Doch der Autor setzt mit seinem Erzählen anders an, als man es vielleicht erwartet. Seinen Erfahrungen stellt er zwei Lebensbeschreibungen voran, die auf dem ersten Blick wenig mit seiner Geschichte gemein haben: Die des Fotografen und Ballonfahrer Nadar und die des Colonel Burnaby, der in eine Schauspielerin verliebt ist. Barnes schafft es aus diesen feinnervigen Annäherungen markante Linien hin zum Anlass seines Schreibens zu ziehen. Wie ihm das gelingt ist meisterhaft.

Lebensstufen ist ein kluges Buch. Irgendwann fühlte ich mich völlig überfordert, welche Stelle ich auf den Seiten nicht ankreuzen sollte. Da macht einfach das Universum seine Arbeit, heißt es zum Beispiel. Oder: Der Hauptzeuge des eigenen bisherigen Lebens ist nun verstummt. Nichts wirkt in dem Text, der vom Verlag weder Roman noch als Essay betitelt wird, aufgesetzt oder konstruiert. Denn alles hat mit allem zu tun. Die Sünde der Höhe. Auf ebenen Bahnen. Und: Der Verlust der Tiefe. Mag der Leser von dieser Erkenntnis des großen Zusammenhangs schon einmal gehört haben, Barnes erinnert ihn höflich an daran. Dabei ist der Ton nachdenklich und abwägend, in den traurigen Passagen bleibt er verhalten, aber nicht kühl. Nirgends schimmert so etwas wie Pathos oder gar Weinerlichkeit. Der Ton ist bitter, aber nicht verbittert. Barnes klagt nicht, er benennt, greift auf, wägt ab, stellt fest. Sein Schreiben ist ein beständiges Umkreisen von Trauer und Schmerz. In den kurzen Überlegungen bleibt er bei sich und gibt auf diese Art viel weiter. Sämtliche gescheiten Erkundungen wie seine geballte Verzweiflung sind auf unbedingte Teilhabe aus. Dem, der diese lebenshungrigen Angebote ausschlägt, ist nicht zu helfen. Das Buch macht den, der es liest, reicher!

24.07.2015

JOHN X.

von Daniel Woodrell, 1992, dt. 1999

Gekonnt rau und unsentimental entführt Woodrell den Leser in eine Welt der kleinen Gemeinheiten und gnadenlosen Rachefeldzügen. John X., ein herunter gekommener Lebemann der etwas anderen Art, ist mit seiner Tochter Etta auf der Flucht. Hat der Ex-Billardmeister zu Beginn seiner holprigen Odyssee die Lage noch einigermaßen im Griff, überkommt ihm im Umkreis seiner anderen Kids ein fatalistisches Gehabe. Wie ein Indianer, der sich im Anflug des Todes auf den Berg verzieht, bleibt John X. in der Stadt, obschon er weiß, dass sein ungehobelter Widersacher Lunch die Spur drei Meilen gegen den Wind wittert. Woodrell wäre nicht Woodrell, wenn er dem zu erwartenden Showdown nicht eine feine Note verleihen würde.

Das Buch ist Familiengeschichte und Räuberpistole, ist Roadmovie und Machoschinken. Es wird gesoffen und gekokst. Ohne Unterlass feilt jeder an seinem eigenen Sargnagel, nur um so besser auf alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

Woodrells arktischer Ton ist unerreicht. Nach den gut zweihundert Seiten bleibt man fröstelnd zurück. Lieber genehmigt man sich eine heiße Zitrone statt eines ‚kleinen Vögelchen Whisky‘.

02.07.2015

DER MANN, DER NICHT MEHR TÖTEN WOLLTE

von E. V. Cunningham, 1969, dt. 1973

Es gab einmal eine Zeit, da kosteten Bücher 3,80 DM und trugen Titel, die sehr an amerikanische Kinofilme klangen. Der Mann, der nicht mehr töten wollte kostete einst knapp vier Mark. Und reißerisch ist der Titel allemal.

Richard Breckner ist jener Mann, der im Auftrag des Department Menschen tötet. Er raucht nicht, trinkt nicht und stellt keine Fragen. Das kleinste Laster würde den Finger am Abzug hemmen. Nach der Begegnung mit einer Frau fasst Breckner den seligen Entschluss, von seiner Arbeit Abstand zu nehmen. Mit all den Konsequenzen, die ein solcher Aufhebungsvertrag nach sich zieht.

E. V. Cunningham, eigentlich Howard Fast, bedient sich eines Kunstgriffs. Der Großteil des Buches ist in der ersten Person geschrieben. Der Killer schildert im sachlich-distanzierten Ton, wie er die Dinge angeht und was er denkt. So wiegt sich der Leser in seichter Hoffnung, dass noch alles gut wird.

Mag der Buchtitel auch an Hollywood erinnern. Mit dem hehren Leitfaden ‚Ende gut, alles gut‘ hat der schmale Band nichts gemein.

Wenn auch sprunghaft und mit Lücken in der Logik, ist es spannend den Mann ohne Eigenschaften bei seiner Arbeit zu begleiten. Man sieht förmlich Charles Bronson, wie er mit steinerner Mine einen nach dem anderen tötet. Als ihm die Auftraggeber eine Assistentin unterjubeln wollen, wiegelt er ab. Sie sind viel schöner, wenn Sie nicht reden, sagt er. Sie langweilen mich.

22.06.2015

MERCIER UND CARMIER

von Samuel Beckett, 1946

Hörbuch 1982

Zwei Jahre vor dem Zusammenbruch der DDR wagte ein Mann namens Engel im staatlichen Theater zu Dresden etwas Außerordentliches, er brachte Becketts Warten auf Godot auf die Bühne. „Wir haben mehr als dreißig auf Godot gewartet“, hieß es im Wochenblatt SONNTAG. „Nun ist er also da – das heißt, nun kommt er nicht.“

Im Juni 1987 wartete ich mit einem Freund nach dem Besuch der Aufführung auf den Zug. Noch ganz berauscht von den irrwitzigen Dialogen ahmten wir diese nach. Dazu hüpften und sprangen wir ausgelassen auf dem Bahnsteig. Die Blicke, die wir ernteten, waren eindeutig: man hielt uns für betrunken.

1972 standen Otto Sander und Peter Fritz mit der Romanadaption von Mercier und Camier auf der Bühne. Zehn Jahre später gab es die Hörfassung des Stücks. Die Geschichte der beiden Vagabunden kann getrost als Vorwort für Wladimir und Estragon gelesen/gehört werden. Stand bei Wladimir und Estragon das zaudernde, unentschlossene Warten im Zentrum des Geschehens, so war es bei Mercier und Camier das unentschlossene, zaudernde Unterwegssein. Die Hörfassung verzichtet fast vollständig auf Geräusche, sie lässt die Stimmen sprechen. Und die sind meisterlich. Sie sind erregt, schmeicheln, grollen, toben, liebkosen. Wenn Vokale ganze Landschaften tragen, dann hier. Allein die Musik von Erik Satie untermalt das wirre wie hastige Auf-der-Stelle-Treten der beiden Spaziergänger.

„Wie fühlst du dich?“, fragt einer. „Schwach, aber entschlossen“, antwortet der andere.

06.06.2015

DIE VIER JAHRESZEITEN

von Sándor Márai, 1938, dt. 2007

Der ungarische Autor Sándor Márai war siebenunddreißig Jahre jung, als er das Buch Die vier Jahreszeiten schrieb. Es sind stille Kalendergeschichten, die das vermeintlich Belanglose erkunden. Genaue Beobachtungen, philosophische Kurzdiskurse, ironische Selbstbefragungen. Manchmal lesen sich die Episoden, als stammten sie aus der Feder eines siebzigjährigen Autors. Die Anekdoten belegen eine Lebenserfahrung, die ein Staunen provoziert. (Allein diese Verwunderung besitzt eine ganz eigene Sprengkraft, ist sie doch unterfüttert vom Wissen um die eigene Leistung in dem besagten Alter. Nur daraus resultiert das neidvolle Kopfschütteln, zu welch subtiler Sprache ein 37-Jähriger fähig sein kann – oder nicht.)

Die vier Jahreszeiten ist ein Buch, das ich seit einiger Zeit stets mit mir führe. Im Januar beginne ich darin zu lesen. Im Laufe der Monate blättere und lese ich immer wieder in dem Band. Und im Schummerlicht der Weihnachtsbaumbeleuchtung erfreue ich mich dann an den letzten Miniaturen.

02.06.2015

FALSCHE FLENSBURGER

von Gunter Gerlach, 2000

Zweimal gewann Gunter Gerlach bereits den Friedrich-Glauser-Preis: 2003 und 2005. Wer die prämierten Geschichten kennt, weiß um Gerlachs ‚Schreibe‘. Wendungsreich geradlinig und wortkarg vielsagend.

Einige Jahre bevor Gerlach die Preise verdienterweise ergatterte, erschien sein erstes Buch über den Autor und Einbrecher Jakob Vogelwart. Es ist die rasante Story um einen schreibenden Kleinkriminellen, der in eine ziemlich verzwickte Geschichte schliddert. Völlig unverschuldet natürlich. Falsche Flensburger treiben mit ihm ein böses Spiel und es dauert, bis Vogelwart hinter die fiesen Verwicklungen kommt.

Gerlach lässt seinen Helden jedes Handeln mehrfach durchspielen. Die schrägsten Varianten sind ihm gerade noch plausibel. Er peitscht das Absurde solange absurdum bis es wieder real wird. All die trickreichen Wendungen, die das Buch bestimmen, führen stets zum Anfang der Kalamität zurück. Nichts ist unmöglich – wenn es denn das Mögliche ermöglicht.

Vogelwarts Logik ist die Unlogik. Es muss nicht stimmen, stimmig muss es sein. Getreu dem Motto: Nur aus dem Undenkbaren erwächst ihm das Denkbare.

Gerlach/Vogelwart spitzt an manchen Stellen derart zu, dass man als Leser der Übertreibung voll in die Arme läuft. Eine Gedankenkette nach der anderen wird geknüpft und irgendwann verfängt man sich in den Maschen.

Wer auf eine groteske und abgefahrene Handlung steht wird hier bestens bedient. Wem das nichts ist, dem sei das Buch dennoch zu empfehlen.

25.05.2015

RASSE UND GESCHICHTE

von Claude Lévi-Strauss, 1952, dt. 1972

Will man sich erkundigen, weshalb das Haus Europa so schnell nach seinem Bezug hie und da Mängel und Fehler aufweist, die schwerer zu beheben sind, als der Bau des Gebäudes an sich, will man denen, die montags zum Spaziergang durch die mehrheitlich sächsischen Großstädte marschieren, etwas Lohnendes in die Hand geben, was sie an den Abenden, an denen sie spaziergangfrei haben, durchblättern können, dann ist es dieses kleine Buch. Wie Lévi-Strauss in Rasse und Geschichte mit Hilfe von Definitionen und klaren Formulierungen deutlich macht, dass keine Kultur über einer anderen stehen kann (kann, nicht soll!), ist eine Freude.

Als möglichen ‚Anspieltipp‘ soll dieses Zitat genügen: … die bloße Proklamation der natürlichen Gleichheit aller Menschen und der Brüderlichkeit, die sie ohne Ansehen der Rasse oder der Kultur vereinigen sollte, ist intellektuell enttäuschend, weil sie die faktische Verschiedenheit übergeht …

Die Geschichte hinter dem Buch ist nicht weniger interessant als der Band selbst. 1952, also noch vor Traurige Tropen, fand sich Lévi-Strauss in einer Schar von Autoren, die für die UNESCO Schriften zur Unsinnigkeit von Rassismus erarbeiteten. Für den Ethnologen war es der Beginn zu einer Vielzahl weiterer Bücher.

20.05.2015

FRETTCHENLAND

von Rainer Wittkamp, 2015

Extrem windige Typen und notgeile Hinterbänkler, aalglatte Lobbyisten und eine schießwütige Rächerin im Cannabistrance sowie eine Personenschützerin, die ihren eigenen Leib nicht zu schützen vermag. All diese Zeitgenossen, die dem Leser hin und wieder in diversen Fernsehserien über den Weg laufen, lässt Wittkamp in seinem neuen Buch Frettchenland auftreten. Daneben gibt es einen neuerdings in Familie lebenden LKA-Mann Nettelbeck, der obendrein seinem Kollegen die Feldenkrais-Methode nahebringt, damit dieser seinen Beziehungsstress behebt. Außer einem vom Ehrgeiz zerfressenen Kommissar scheinen in dem Buch die, die für Recht und Ordnung zu sorgen haben, wirklich zu den Guten zu gehören.

Virtuos versteht es Wittkamp das pralle Leben auf zweihundert Seiten zu bannen. Selbst banale Detailfragen sind wasserdicht recherchiert, ohne dass es einem den Schlafsand in die Augen treibt. Im Gegenteil, Wittkamp beherrscht den herrlich lockeren Ton, der komplizierte Sachverhalte in eine verständliche Sprache überträgt.

In kurzen, fast atemlosen Episoden beleuchtet der Autor das quirlige Geschehen, um wenige Sätze später die Tür für eine ganz andere Szenerie aufzustoßen. Wer in dem nur scheinbaren Stadt-Name-Land-Wirrwarr der ersten Seiten den Überblick behält, wird auf den restlichen Seiten mit einigen Wendungen und einer eher untypischen Auflösung belohnt.

Natürlich geht Nettelbeck auch diesmal seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Er gräbt in von ihm eigens aufgeschütteten CD-Bergen oder kultiviert und hegt seinen üppigen Vinylgarten. Was der Mann alles über die Welt der (Jazz-)Posaunisten weiß und mitzuteilen hat, verschlägt einem den Atem. Obschon der Leser, der dieser Musik weniger zugeneigt ist, möglicherweise diese Passagen überspringt, wie er diverse Titel auf einer CD auslässt, zu denen er keinen Zugang findet. Dass der Hilferuf aus der Besprechung Kalter Hund vom Juli 2014 erhört wurde, rührt jedenfalls den Verfasser dieser Zeilen, hat er doch vor vielen Monden das legendäre Solokonzert von Conny Bauer im Völkerschlachtdenkmal selbst erlebt.

13.05.2015

STOFF OHNE ENDE

Daniel Woodrell, 1996,1998

Hier gibt’s was auf die Mütze. Aber mächtig. Woodrells Sätze funkeln wie Rasierklingen. Die Sprache ist finster, derb und fies. Und über der Geschichte schwebt ein süßlicher Duft.

Stoff ohne Ende ist ein überaus erdiger Blues, bei dem sich zarte Geister die Finger blutig zupfen. Zum Ende hin dreht der raue Song noch mal richtig auf.

Den Rest der Nacht genießt man besser in der Sonne.

Stoff ohne Ende. Allein der Titel grient doppelbödig.

24.03.2015

WINTERS KNOCHEN

Daniel Woodrell, 1991

Jessup Dolly verschwindet und lässt seine kranke Frau, seine zwei Söhne und seine halbwüchsige Tochter zurück. Letzterer fällt die Aufgabe zu, ihren Vater zu finden, damit er bei Gericht erscheint. Sonst verliert die Familie das Haus.

Woodrell schreibt ohne Schnörkel, in seinen knappen Kapiteln ist alles gestrichen, was nur entfernt schmücken könnte. Nüchtern und kühl sind die Sätze und doch voller Poesie. Um die Stimmung an einem Abend zu schildern, heißt es lapidar: ‚Die Vögel hatten viel zu erzählen in der Abenddämmerung, und sie sagten es alle gleichzeitig.‘ Wer die lakonischen Krimis von James Sallis mag, den sei Woodrell dringend zu empfehlen.

Es mag ja Menschen geben, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Dann gibt es jene, die sich am Rand ihr Fleckchen eingerichtet haben. Und schließlich gibt es die, die zum ‚weißen Abfall‘ gehören. Die haben die dreifache Arschkarte gezogen: Armut, Arbeitslosigkeit, Alkohol. Von diesen Ausgestoßenen erzählt Woodrell ohne dabei seine Feder als Waffe zu bedienen oder in süßlichen Sozialpathos zu verfallen. Kühl und präzise zeichnet er seine Figuren. Ihm gelingt eine Nähe, die nur durch gehörigen Abstand möglich ist. Doch manchmal mag man es kaum aushalten, wie der Autor seine sechszehnjährige Protagonistin durch diese kalte und verrohte Welt hetzt.

Nach gut zweihundert Seiten, wenn man Winters Knochen zur Seite legt und erst mal unter die heiße Dusche flieht, bleiben die Zweifel. In der von Woodrell geschilderten Welt mögen im Frühjahr oder im Sommer die Zahl der Abtreibungen und Scheidungen, wie die Zahl der unnatürlichen Todesfälle steigen. Die Temperaturen dagegen wohl eher nicht.

09.03.2015

DER 13. BRIEF

von Lucie Klassen, 2008

Der 13. Brief von Klassen ist der erste Krimi der Autorin, die heute unter dem Namen Lucie Flebbe schreibt. Es ist ein herrlich unverstelltes Debüt, voller Witz und Situationskomik. Klaffen an manchen Stellen menschliche Abgründe auf, gibt es schon wenige Seiten weiter etwas fürs Gemüt – ohne dabei ins glitzern Rosarote abzudriften.

Lila Ziegler ist eine neunmalkluge, gern dick auftragende, dennoch ungemein dünnhäutige, so oder so rotznäsige Ausreiserin, die hier und da der Lüge willig den Vortritt lässt, um der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Wem es beim Lesen nicht vergönnt ist, diesen störrischen Fragegeist mit gefärbtem Blondhaar ins Herz zu schließen, sollte dringend bei seinem Hausarzt vorsprechen.

Auf dem Weg in eine Universitätsstadt steigt Lila im doppelten Sinne aus. Sie verlässt den Zug und die vom Vater verordnete Laufbahn. Lila betritt eine Stadt, in der sie niemand kennt. Allein durch ihren frechen Charme öffnet sie das Herz von Gastwirt Molle, der sie in Folge ‚bemuttern‘ sowie die Tür zum raubeinigen Privatdetektiv Ben, an dessen Seite sie alsbald nicht nur ermitteln wird.

Lucie Klassen hat mit ihrer Lila eine Figur geschaffen, die derart glaubhaft, weil lebendig rüber kommt, dass man das Buch nach der letzten Seite bestens gelaunt aus der Hand legt. Schließlich folgten dem Erstling weitere Lila-Fälle und somit weitere Lila-Bücher.

Bücher aus dem grafit Verlag sind in der Buchhandlung an der Ecke oder in der Innenstadt, den dort eher Caféhäusern ähneln, in denen zufällig ein paar Bücher ausliegen, selten zu sehen. Umso größer freute ich mich, als ich vor einiger Zeit Bücher aus dem Verlag auf Umwegen entdeckte habe.

06.12.2014

STRAFERLASS

von Patrick Modiano, 1988

Als würde man ein Familienalbum durchblättern, schrieb eine große Zeitung zu dem Buch. Beim Lesen von Straferlass fielen mir eher die feinen, fast durchsichtigen Seiten ein, die zwischen den kartonierten Bögen gebunden sind und den Weg zu den einzelnen Fotografien blockieren. Beim Blättern in alten Familienalben stoße ich auf diese zellophanähnlichen Zwischenräume. Diese liegen wie ein dichter Nebel vor den abgelichteten Geburtstagsrunden und Familienfeiern, schwer und unbezwingbar.

Modianos Geschichte bleibt im Rätselhaften, im Verschwommenen. Wieder schürft der Autor in der Erinnerung (s)einer Kindheit. Mit jeder Schicht, die er freilegt, stößt er auf neue Unklarheiten. Der Ton, den Modiano beim Graben anschlägt, ist behutsam, fast sanft. Buntes Beiwerk, derbe Klänge bleiben aus. Nach den knapp 150 Seiten bleibt der Leser im Etwa, im Ungefähren zurück: Als scheue man sich, die knisternden Seiten zu heben, die die Gesichter der einst redseligen Tanten und albernen Onkels verhüllen. Im Schatten eines Geheimnisses flirrt dessen Reiz.

08.11.2014

SIRE, ICH EILE

Voltaire bei Friedrich II.

von Hans Joachim Schädlich, 2012

Die Novelle von Hans Joachim Schädlich beleuchtet eine außergewöhnliche Liaison. Der Preußenkönig Friedrich II. umgarnte den französischen Philosophen und Schriftsteller Voltaire solange, bis dieser ihn aufsuchte und bei ihm blieb. Wollte der eine sich mit dem geistigen Überflieger schmücken, so genoss der andere die Nähe der Macht. Noch bevor das Tischtuch zwischen ihnen zerschnitten war, beteuerten die Männer: Ich kann nicht ohne Sie leben, aber auch nicht mit Ihnen.

Sire, ich eile ist aber auch eine Parabel über die hohe Gefahr den freien Geist zu verlieren, übertritt ein Intelektueller den Bannkreis des Mächtigen, um sich bei diesem niederzulassen.

H. J. Schädlich, der sich immer wieder mit Personen der Zeitgeschichte auseinandersetzt, pflegt einen kargen Stil. Seine Erzählweise spart mehr aus, als dass sie ausbreitet. Mit seinen Andeutungen verleiht er der rätselhaften, wie verbrieften* Geschichte eine bewundernswerte Tiefe.

*) 42 lange Jahre schrieben die Männer einander Briefe, schamlose wie freche Manifeste, in denen sie sich verbeugten, quälten und belehrten.

19.10.2014

DER TOD VON SWEET MISTER

von Daniel Woodrell, 2001

Um es gleich zu sagen: Für Freunde der Zehn Gebote bietet das Buch wenig Genuss. Im Buch Der Tod von Sweet Mister wird jedes Gebot gebrochen. Und apropos Genuss: An manchen Stellen mochte ich nicht mehr weiterlesen. Wie das Leben mit dem dreizehnjährigen Shug umgeht, verschlug mir hier und da den Atem. Auch wenn Shug Akins beileibe nicht jener Sympathieträger ist, den man sich im schummrigen Licht der Leselampe erträumt. Shug bewohnt mit seiner Mutter Glenda ein Haus, das unmittelbar an einen Friedhof grenzt. Von Schule oder gar Schulbesuch ist nie die Rede. Dafür geht Shug seiner Mutter zur Hand. Besser gesagt, er arbeitet auf dem Friedhof, während sich Glenda bewegt, um ihr kleines Bäuchlein wegzubekommen. In unregelmäßigen Abständen werden die beiden in ihrem Refugium von Red aufgesucht. Stets ist der mit allerlei Drogen vollgestopft und schlägt nach Lust und Laune zu. Dieses Bündel von notorischer Aggressivität zieht dann mit Shug los, um ‚Männersachen‘ zu erledigen. Im Klartext heißt das, dass sich Red des minderjährigen Shug bedient, um auf Medikamentenbeute zu gehen. Irgendwann bleibt Red verschwunden. Für Shug, der den Freund seiner Mutter durch und durch hasst, müsste das plötzliche Wegbleiben der lang ersehnte Befreiungsschlag sein. Doch das wäre zu einfach. Das Gegenteil tritt ein.

Wie gesagt, ziemlich harter Tobak. Es dauerte eine Zeit, bis ich den verdaut hatte.

12.10.2014

KRIEGSENKEL

von Sabine Bode, 2008

Mit empfohlenen Büchern ist das bei mir so eine Sache. Gewöhnlich schätze ich den Menschen, der mir in bester Absicht ein Buch empfiehlt. Doch das, von ihm mit Superlativen geschmücktem Buch nehme ich höchst selten zur Hand. Dies gilt auch für dieses Buch, das mir eine Freundin nahelegte, als sie sich an meine Schrullen und Wunderlichkeiten nicht gewöhnen wollte.

Die Herangehensweise der Autorin an das Thema der Kriegskinder, die ihr Trauma an ihre Kinder, den Kriegsenkeln weitergeben, ist die einer versierten Journalistin: Zu ihrem Thema, dem sie über viele Jahre mit anderen und doch ähnlichen Büchern nachgeht, bringt sie Leute zum Sprechen. Obschon ihr Buch vor allem vom Schweigen handelt. Familiengeschichten werden skizziert, die mir, der vom Jahrgang her zu den klassischen Kriegsenkeln zählt, nur allzu vertraut sind, auch wenn ich sie so nicht oder anders erlebt habe: Wortkarge und arbeitssame Eltern, die mit Fleiß und Sachlichkeit den Schrecken verdrängen, den sie als Kriegskind erlebt haben. Emotionale Kleingeister in der Rolle von Vater und Mutter, keine Analphabeten, vielmehr dem Gefühl gegenüber verstockte und vertrocknete Mutlose, die sich mit all ihrer Kraft in den Aufbau einer neuen Gesellschaft stürzten, als hätten sie Angst, sich dem Erlebten zu stellen. Beim Lesen begriff ich, weshalb meine eigene Tochter mich so selten nach (meiner) Vergangenheit fragt (was mich in unregelmäßigen Abständen auf die Palme bringt): Ich selbst habe meine Eltern ebenfalls nicht gefragt, mir kam ihr Schweigen eher gelegen, hatte ich doch genug mit mir und den Fragen zu tun, die sich auf meinem Weg auftaten. Das Buch zeigt Kriegsenkel, die in ihrem Handeln verunsichert sind und die darüber hinaus mit Autoritäten ihre liebe Not haben.

Leider geht das Buch nicht der Frage nach, ob es einen Unterschied zwischen Kriegsenkel West und Kriegsenkel Ost gibt, und wenn, was ich stark annehme, wie dieser aussieht, wodurch sich dieser bemerkbar macht. Schließlich behauptete die ostdeutsche Regierung, mit dem Faschismus* gänzlich aufgeräumt, abgeschlossen zu haben. Dabei besaß man keinerlei Gewissensbisse, das Lager von Buchenwald noch Jahre nach Kriegsende zur Internierung zu nutzen, wie man die Uniformierten der NVA anfangs in ihrem Drillich wie ehemalige Wehrmachtssoldaten herumlaufen ließ. Die Grenze, die 1961 zum anderen Teil von Deutschland errichtet wurde, nannte man einen antifaschistischen Schutzwall, was suggerierte, dass nur so der Einmarsch von Faschisten zu verhindern sei. Ich vermute, dass das Schweigen im Osten anders war. Sprachen die Kriegskinder und Flüchtlinge im Westen über den gegen sie gerichteten Krieg nach dem Krieg (Vergewaltigung, Vertreibung) nicht, weil sie nicht darüber sprechen konnten, so schwiegen die Kriegskinder und Flüchtlinge im Osten (die vom Osten in den Osten geflohen waren), weil die Handlungen, über sie denn hätten sprechen wollen, entweder nach offizieller Geschichtsschreibung nicht stattgefunden hatten (Vergewaltigung), oder weil sie mit Recht des Siegers angeordnet wurden (Vertreibung).

*) Die feinen Unterschiede machten sich auch im Sprachgebrauch deutlich. Während man in der DDR vom Faschismus sprach, so benutzte man im Westen den Terminus Nationalsozialismus.

04.10.2014

DIE FLUCHT DES MONSIEUR MONDE

von Georges Simenon, 1944

An seinem 48. Geburtstag verlässt Monde seine Firma, seine Familie und seine Stadt. Er tritt aus seinem Hamsterrad, wie andere aus dem Haus gehen. Entschlossen, obschon mit unklarer Vorstellung macht sich der Mann auf die Reise, die nur ein Ziel haben kann. Indem Monsieur Monde den Zufall akzeptiert, sich auf Unbekanntes einlässt, lernt er sich (wieder oder endlich) kennen. Zum Schluss kehrt Norbert Monde zurück. Nun ruht er als ein anderer in sich, ist „ganz entspannt“, „unbefangen“, „ohne Verlegenheit und ohne jede Scham“. Auf die verwirrte Aussage seiner Frau, er habe sich gar nicht verändert, entgegnet er: „Doch.“

Simenon schildert die einschneidenden Wochen aus dem Leben des Monsieur Monde mit gebührender Achtung und Distanz. Einem Chronisten gleich erzählt er linear und seinem Protagonisten ähnlich mit einem unaufgeregten Ton. Meisterhaft stellt Simenon seine Gabe unter Beweis, ohne jede Künstelei, ohne jeden satzbautechnischen Firlefanz auszukommen.

„Die Flucht …“ gehört zu den Non-Maigret-Romanen, jenen Perlen, in denen Simenon, der Menschenkenner, auf knapp zweihundert Seiten von Menschen erzählt, die man selbst zu kennen glaubt. Deren drollige und langweilige Eigenschaften, wie auch all die Verhärtungen gehen einem nahe, weil sie virtuos und furchtlos die eigenen Gewohnheiten und Macken aufreihen.

07.09.2014

WIR GLAUBEN, WEIL WIR LIEBEN

von Eugen Drewermann

Im Gespräch mit Jürgen Hoeren legt Drewermann ausführlich seinen Glaubenskontext dar und erkundet dabei seine Lebens- und Schreibstationen. Hier und da verweilt der Theologe, interpretiert Symbole und Bilder, vertieft einen Gedanken. Andere Wege passiert er ungewöhnlich rasch. Ganz ungeniert bedient sich Drewermann bei seinem Streifzug aus dem Fundus der von ihm verfassten Bücher. Das mag bei anderen Autoren ziemlich selbstbezogen und eitel wirken. Drewermann verdeutlicht mit diesem losen, nie belanglosen Rückgreifen auf bereits von ihm formulierte Thesen und Haltungen sein einmal begonnenes Ringen wider der Lehr- und Leermeinungen.

In der Beschäftigung mit Drewermann las ich von seiner einnehmenden Art. In Ermangelung einer realen Begegnung, verfolgte ich seine Ausführungen von 2006 zum Thema Depression im Internet. Unaufgeregt und in sich ruhend und doch hellwach, um auf die Stimmen und Stimmungen seiner Zuhörer einzugehen, spricht der Mann frei. Nebenbei platziert er kluge Sprüche diverser Gelehrten, die seine Gedanken veranschaulichen. Es ist das auf Dialog zielende Sprechen eines Heiner Müller und Alexander Kluge, das in Drewermanns Rhetorik schwingt. Drewermann springt einen mit seinen Ausführungen nicht an. Natürlich will er überzeugen, eifern dagegen ist seine Sache nicht. Drewermann spricht und schreibt wie einer, der um die Kraft seiner Argumente weiß, dennoch lässt er einem den notwendigen Raum zum Denken, zum eigenen Schlussfolgern.

05.09.2014

KEIN LAND FÜR ALTE MÄNNER

von Cormac Mc Carthy, 2005

Durch Zufall findet Moss, der Vietnamveteran, einen Koffer voller Geld. Obwohl der Mann ahnt, welches Unheil er heraufbeschwört, nimmt er den Koffer an sich. Die Ahnungen des Mannes gehen in Erfüllung. Quer durch Texas und über dessen Landesgrenzen hin wird er fortan gejagt.

Das Buch irritiert durch seine Hauptsätze. Auf dem ersten Blick wirken die klobig, grob und ungeschliffen. Ohne sich groß mit filigranen Beschreibungen von Landschaften aufzuhalten, blitzen durch Mc Carthys eigenwilligen Satzbau dennoch die sandigen Ebenen im flimmernden Mittagslicht auf. Bestechend auch die endlosen Dia- und Monologe, die gleichsam Rückzugsorte, ja Ruheinseln in der großen Verfolgung sind. Das Gesagte wird ungefiltert weitergegeben und führt einem so den eigenen Schwachsinn vor, den man selber Tag für Tag von sich gibt. Durch die dumpfe Gewalt, die sich wie eine blutige Spur durch das Buch zieht, verstört der Roman allemal. Irgendwann hörte ich mit dem Zählen auf, dem wievielten Opfer der Killer gerade zwischen die Augen geschossen hatte.

Und dann diese Erzählbrüche. So erfährt der Leser in einem Nebensatz, dass Moss tot ist. Zuvor sinnierte der schwer Verletzte über viele Seiten hinweg noch mit einer Tramperin über den Sinn des Lebens. In der Hoffnung fahrlässig zwei, drei Seiten überflogen zu haben, blätterte ich verwirrt zurück. Doch ich hatte mich nicht verblättert. Großzügig lässt der Autor Szenen links liegen, die konsequent und im Vorfeld andeutet wurden.

Um es mit dem leicht abgewandelten Satz eines Logistikunternehmens zu sagen: Leser, die dieses Buch gelesen haben, lasen auch: Das Handwerk des Teufels von Donald Ray Pollock. Das 2011 erschienene Buch von Pollock ist mindestens ebenso finster und ohne Ausweg. Nur von den Coen-Brüdern ist Pollocks Buch noch nicht verfilmt.

30.08.2014

DIE LANGBEINIGE FLIEGE

von James Sallis, 1992

Was Sallis in seinen ersten Krimi um den schwarzen Detektiv Lew Griffin packt, reicht für drei, vier andere Bücher. Menschen machen sich auf, um ihr Quäntchen Glück zu finden. Der Kaffee und Schnaps, der literweise getrunken wird, helfen wenig. Die Kehlen bleiben trocken.

Oft genug endet die Suche auf der Straße, im Krankenhaus oder gleich in der Gerichtsmedizin. Überall platzen Träume, Hoffnungen lösen sich in Luft auf.

Sallis zelebriert eine Schwermut, die berührt. Von Geiselhaft aber verschont Sallis den Leser. Die Sätze funkeln, sind befreit von jedem Schnörkel. Leicht und trocken, voller Poesie. „Es war nicht Mitternacht. Es regnete nicht.“ Die Schwielen, die solche Sätze an den Händen des Schreibers hinterlassen, bleiben verborgen.

Folgerichtig beginnt der zweite Griffin-Krimi Nachtfalter mit dem Satz: „Es war Mitternacht, es regnete.“

22.08.2014

BERICHT EINES SCHIFFBRÜCHIGEN

von G. García Márquez

Ach, habe ich mich mit der Schatzinsel von R.L. Stevenson schwer getan. Gequält habe ich mich. Lesen war mir als Kind nichts. Mit meiner damals belächelten, heute gepflegten Behäbigkeit kam ich ewig nicht vom Fleck. Lesen dauerte mir zu lange. Ohnehin war in einer Zweizimmerwohnung das Lesen, jene Tätigkeit, die Ruhe, ja vielleicht ein Quäntchen Alleinsein voraussetzt, mühsam. Auf der Toilette konnte ich lesen. Oder im Bett. Das ging aber nicht. Weil ich weder auf der Toilette, noch im Bett lesen konnte/wollte. Ich bekomme heute noch keine Zeile auf der Toilette runter. Auch fürs Lesen im Bett fehlt mir das nötige Geschick. Zum Lesen brauche ich einen Sessel. Und Ruhe.

Die Schatzinsel, Pflichtlektüre in der Schule, las ich im Wohnzimmer. Der Fernseher lief. Oder das Radio. Ständig hatten wir Besuch. Verwandte, Kollegen. Irgendwer sprach immer. (So will es mir die Erinnerung weismachen. Dabei war es sicher anders. Meine Eltern nahmen Rücksicht auf ihren Sohn. Sie waren Vielleser, ich war der Buchverweigerer. Fernseher, Radio waren aus. Überhaupt war mit Sicherheit alles still.) Und wenn schon, nach jeder Seite zählte ich die restlichen, die noch vor mir lagen. Ich litt fürchterlich.

Daran musste ich bei dem Bericht eines Schiffbrüchigen (1955) von G. García Márquez denken. Ständig rutschten meine Gedanken weg. Schließlich passiert im Buch von Márquez nicht besonders viel. Ein Seemann geht an Bord eines Schiffs. Und kentert. Er rettet sich auf ein Floß. Treibt neun Tage dahin. Hose, Hemd, Schuhe und eine Uhr hat er. Aber nichts zu essen, nichts zu trinken. An der kolumbianischen Küste strandet er. Mehr geschieht in dem Frühwerk von Márquez nicht. Lange vor Hundert Jahre Einsamkeit (1967 bzw. 1970) oder der Chronik eines angekündigten Todes (erschienen 1981) verdingte sich Márquez als Journalist. Die Geschichte vom Schiffbrüchigen ließ er sich erzählen. Im Alter von 28 Jahren schrieb er sie dann in der Ich-Form auf.

(Die Schatzinsel habe ich nie wieder in die Hand genommen. Stevenson wird es mir nachsehen. Inzwischen habe ich mich mit all seinen anderen Büchern vertraut gemacht. Sollte es mich einmal auf eine Insel verschlagen, Stevensons Bücher würde ich mitnehmen.)

15.08.2014

GROSSE HEILIGE

von Walter Nigg

Es gibt Bücher, die ich immer wieder zur Hand nehme. Ein oder zwei Kapitel lese ich darin. Dann lege ich das Buch zur Seite, um es später wieder als Begleiter einer bestimmten Laune aufzunehmen. Zum Kanon der unverzichtbaren Bücher gehört für mich Walter Nigg Große Heilige.

Die Besonderheit der Porträts liegt darin, dass Nigg die Geschehnisse derart nah und authentisch schildert, dass man beim Lesen bald zu der Überzeugung gelangt, der Autor weiß, worüber er schreibt. Mehr noch: er ist dabei gewesen. Die Schilderung, wie zum Beispiel Franz von Assisi auf die Frage ‚Warum dir?‘ einging, notiert Nigg aus der Sicht des vereidigten Zeugen. Bei all den Verwandlungen und Sendungen seiner Heiligen war er zugegen. Dabei spreizt Nigg seine Feder gar nicht erst, als hätte er bei der Morgentoilette von Franz von Sales wirklich das Badetuch gereicht. Immer wieder verabschiedet er sich für erstaunlich eindringliche Augenblicke größter Tuchfühlung, wenn er etwa die mangel-, darüber hinaus wenig glaubhaften Überlieferungen tadelt. Oder wenn er, ganz der vom hermetischen Pfad der Gelehrsamkeit abkommende Historiker, distanzlos Karl VII. als ‚undankbar‘ rügt. Als Jeanne d’Arc in englische Gefangenschaft gerät, eilt er ihr nicht zu Hilfe. Niggs Sprache ist emphatisch und gleichzeitig nüchtern, in ihr blitzt jener Kosmos auf, in dem Große Heilige wandeln.

Kritiker geben, nach der Besprechung einer Musikscheibe gern sogenannte Anspieltipps. Diese sollen dem zögerlichen Kunden helfen, sich sein ganz eigenes (Hör-)Bild zu machen. Meine Anlesetipps für Niggs Buch lauten: Der erleuchtete Idiot – Vianney, der Pfarrer von Ars. Und: Das Christussymbol im Mittelalter – Franz von Assisi.

09.08.2014

KALTER HUND

von Rainer Wittkamp

Rainer Wittkamps zweiter Nettelbeck-Krimi. Der LKA-Ermittler Nettelbeck, inzwischen erstaunlich teamfähiger als im ersten Buch, bläst einen beherzten, fast leutseligen Ton. Die Affinität des Ermittlers zur Posaune und zu ihren jazzigen Interpreten erhält erneut reichlich Raum. (Für das dritte Buch beantrage ich an dieser Stelle jetzt schon mal die freundliche Würdigung der Bauer-Brüder.)

Zunächst hatte ich Mühe, den Überblick zu behalten: Ständig schieben sich neue Personen in neue Handlungslinien. Da aber Wittkamp vom Film kommt und seine Szenen exzellent kurz fasst und seine Kamera hastig wieder und wieder auf ein anderes Jammertal schwenkt, bemerkte selbst ich, wie alles miteinander verflochten ist. ‚Kalter Hund‘ liest sich durch den trockenen Ton, den der Autor vorzüglich bedient, locker runter, obwohl das Ganze arg schwanzlastig daher kommt. Aber gut, vielleicht müssen hin und wieder gewisse Lesegewohnheiten bedient werden, die diverse amerikanische Krimis anzetteln.

Das Buch ist eine schwungvoll witzige Sommerlektüre, die mit einem intensiven Berliner Kolorit aufwartet. Dennoch verkleistert der stimmige Hintergrund nicht den Blick, dass all die guten wie bösen Geister, die die Geschichte ausmachen und antreiben, in jeder größeren Stadt schlummern.

Obwohl mein frommer Wunsch, dass sich der sympathische Verlierer Bilal am Ende als erstaunlich ‚Kalter Hund‘ entpuppt, weil er die große Erbschaft des verhinderten Schwerenöters Rohloff einfährt, baff enttäuscht wurde, erhält das Buch satte vier Punkte. Schließlich kann man(n) nicht immer – gewinnen.

13.07.2014

Rainer Wittkamp meinte dazu am 26.07.2014:

SELBSTVERSTÄNDLICH werden Conny und Johannes Bauer im dritten Nettelbeck-Roman erwähnt werden. Ich schätze ihre Musik sehr und die entsprechende Szene habe ich bereits vor einigen Wochen geschrieben. Da aber Nettelbeck 3 erst im nächsten Frühjahr erscheinen wird, bitte ich um etwas Geduld.

LICHTSCHACHT

von Anne Goldmann

Geschickt seziert die Autorin eine der wesentlichen Stützen des allgemeinen Zusammenlebens: das Vertrauen. Dabei lotst Goldmann ihre Leser gekonnt in die entlegensten Winkel von Vermutungen. Doch selten lagen halbgare Ahnungen soweit vom handfest Tatsächlichen entfernt – wie hier. Was bald klar ist, schließlich verfügen die Leser bei Goldmann über ein dickeres Wissenspolster als die Protagonistin, was also auf dem ersten Blick zwingend logisch erscheint, entblättert sich auf den letzten Metern als faustdicke Überraschung.

Lena ist neu in der Stadt. Sie kommt bei einer Freundin unter und hält sich mit mehreren Jobs gleichzeitig über Wasser. Eines Abends beobachtet sie von ihrem Küchenfenster aus einen Mord. Oder war es Unfall? Oder war das, was sie sah, ein Gespinst ihrer angekratzten Nerven?

Selbst wenn der Plot beim spröden Nacherzählen arg an Meister Hitchcock erinnert, spricht das eher für das Buch und sollte keineswegs vor dem Lesen abhalten. Selbstbewusst genug wagt die Geschichte den Vergleich.

Lena findet Anschluss, bekommt einen festen Job und verliebt sich sogar. Also Friede, Leute, gutes Essen? Mitnichten. So sicher wie Lena Schritt für Schritt ihr Terrain erobert, umso klarer wird ihr, was sie wirklich gesehen hat.

Spätestens nach der jeglicher Ironie erhabenen, dennoch spannenden Lektüre mögen die Leser im Moment der Verwunderung, die der jähen Kehrtwende des Krimis von Anne Goldmann geschuldet ist, über jene Zeitgenossen sinnen, denen sie täglich ihr Vertrauen leihen oder gar schenken.

20.07.2014

DAS VERSCHWINDEN DES PHILIP S.

von Ulrike Edschmid

Das Buch ist die literarische Annäherung an jene, die vor vierzig Jahren im alten

(West-)Deutschland in den Untergrund gingen, um gegen den von ihnen verhassten Staat Bomben zu werfen. Der Titel des Buches müsste ‚Das langsame Verschwinden des Philip S.‘ lauten. Denn es ist gerade das allmähliche Abtauchen in die Illegalität von Philip S., des einstigen Filmstudenten und dem ehemaligen Freund der Autorin, was diese mit Anteilnahme und all der notwendigen Distanz beschreibt. Philip Werner Sauber war Gründungsmitglied der ‚Bewegung 2. Juni‘, deren ‚Urknall‘ im gewaltsamen Tod des Studenten Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 lag.

Galt 1996 Edschmids Interesse mit Frau mit Waffe noch zweier Frauen ‚aus terroristischen Zeiten‘, Katharina de Fries und Astrid Proll, nun also ihr damaliger Lebensgefährte.

Immer wieder kommt die Autorin bei ihrem Bericht auf die Grenzbereiche zu sprechen, die zwischen dem autonomen Handeln und dem kriminellen Agieren, die zwischen Protest und Gewalt liegen. Sachlich nüchtern, mitunter sogar kühl hält sich Edschmid an das Geschehen und verzichtet wohltuend auf jegliche Larmoyanz oder Glättung. Eine Abrechnung oder Anklage ist ihr Buch nicht, eher liefert Edschmid mit den reichlich 150 Seiten ein Abtasten. Am Höhepunkt ihrer Entfremdung zu Philip S. heißt es im Buch: ‚Wir tasten uns ab, aber wir berühren uns nicht.‘ Es ist der sanfte Kunstgriff der Gegenwartsform, mit dem Edschmid die Frage buchstabiert, weshalb sich ein Mensch aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft dem Terrorismus zuwendet. Vergangen ist das Vergangene nicht.

18.05.2014

MARIAS TESTAMENT

von Colm Toibin

Toibins ‚Marias Testament‘ ist das Protokoll der Mutter Jesu, die die Passion ihres großen und einzigartigen Sohn aus ihrer, ganz persönlichen Perspektive schildert. Derart schonungslos gegen den Strich gebürstet habe ich, abgesehen von Thommie Bayers ‚abgestaubter‘ Version oder der Bibel für Dummies, die Grundsteinlegung des Christentum noch nicht gelesen. An manchen Stellen musste ich innehalten, nur ungern wollte ich an meinen liebgewordenen Vorstellungen in Sachen Menschenliebe und all den anderen hehren Vorgaben und Taten, die Jesus zugeschrieben werden, rütteln lassen. Mögen die überlieferten Behauptungen von Markus und Co. geschönt sein, brummelte ich hin und wieder nervös auf, so geben sie doch Halt.

Ganz nebenbei, als zweite Ebene gibt der Roman von Toibin eine verstörende Sicht auf jene, die sich berufen fühlen und am Buch der Geschichte schreiben, wie sie gleichzeitig kühn und frech Legenden stricken und wie sie, wenn notwendig, all die rauen Unebenheiten glätten und begradigen.

27.04.2014

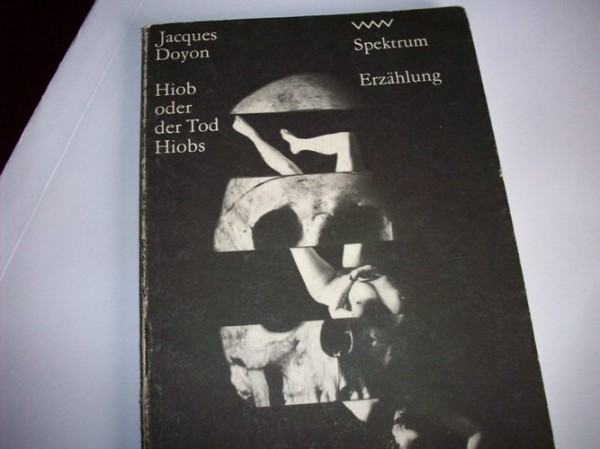

HIOB ODER DER TOD DES HIOBS

von Jacques Doyon

Der Ich-Erzähler unternimmt in ‚Hiob‘ einen Ausflug in das beschauliche Seebad Dieppe. Vom Hafen schlendernd lässt er sich von Geschehnissen aus dem Jahr 1942 einholen. Die Landschaft vergisst nicht. Ein Trupp kanadischer Soldaten kommt bei ihrer Landnahme um. Im Sog dieser Geschichte erinnert sich der Flaneur an seine Zeit als junger Soldat im Algerienkrieg.

Doyon gebraucht eine bildhafte Sprache, die keine Scheu vor dem Pathos kennt. Die knapp hundert Seiten bündeln eine anspruchsvolle Lektüre. Beim Lesen verirrt man sich rasch. Manchmal bleibt unklar in welche Zeit einem der Erzähler gerade einspinnt. Die Szenen gleichen sich, verschwimmen, verschmelzen. Schenkel, Schlamm und Sterben. Diese Austauschbarkeit in der Normandie und in Nordafrika ist beabsichtigt, mag als Grund des Erzählens gelten. All die Folien von Geschichte und Geschichten belegen einmal mehr, gerechte Kriege gibt es nur für deren Heraufbeschwörer und Antreiber.

Das schmale Bändchen stammt aus der Reihe ‚Spektrum‘ vom Verlag Volk und Welt. Der Verlag hieß wirklich so. Mit seinen stets schwarz eingeschlagenen Büchern brachte er Dramen und Erzählungen aus der weiten Welt unters DDR-Volk. Wer wollte konnte lesend Bekanntschaft mit Dürrenmatt, Duras oder Faulkner schließen. Bis 1993 erschienen fast dreihundert Bände. In einer umfassenden Aufarbeitung einstiger DDR-Verlage und deren Produkte gehört mit Sicherheit die Spektrum-Reihe. Nach 1989 versuchte die Treuhandanstalt, auch dieser Name ist verbürgt, den Verlag Volk und Welt, einen der bis dahin größten Belletristikverlage der kleinen DDR, zu verkaufen. Privatisieren, so die einstige Chefin der Behörde, ist die beste Form der Sanierung. Nachdem diverse Aktionen scheiterten, ging der Verlag schließlich im Jahr 2000 in ein westdeutsches Verlagshaus über.

03.04.2014

BUCHMESSE

Am Wochenende Buchmesse in der Stadt. Die Medien meldeten Besucherrekord. Die Kollegen berichteten von überfüllten Hallen. Dabei ist Lesen, wenn ich mich recht erinnere, eine stille Angelegenheit. Fast schon intim. Schlapperhose an. Telefon aus. Eine Kanne Tee auf den Tisch. Und Beine hoch. Doch wenn‘s zur Buchmesse läutet macht man auf Gemeinde, äh auf Gemeinschaft. Und die schafft. Da kann es nicht eng genug sein. Beim Lesen meidet man gewöhnlich einen Fremden. Bei einer Buchmesse sucht man fiebrig seine Nähe. Es wird geschoben. Und man schiebt. Es wird gedrängelt. Und man drängelt. Sonst pocht man beharrlich auf seinen Geschmack. Sonst dient das Buch, das man unterm Arm hält, zur Sichtbarmachung der eigenen Individualität. Bei der Buchmesse ist das anders. Total anders. Bei der Messe geht man nicht nur mit der Masse. Man geht in der Masse auf. Doch wehe dem, der nicht angerempelt wird. Oder im Knoblauchatem eines anderen ertrinkt. Schlagartig verliert der seine angesparten Glückshormone. Und die Selbstzweifelknospen platzen auf und reißen ihn ins beschauliche Jammer-Tal. Nein, zu halten ist er nicht, der arme Kerl. Der rennt nach Hause. Und schließt sich ein. Tippt mutig in sein digitales Tagebuch: „Die Welt ist rücksichtslos. Und egoistisch. Denkt nur an sich. Es ist zum Heulen. Kein Schwein latscht auf mir rum.“

17.03.2014

FAUSTRECHT

von Gert Ledig

W. G. Sebald verdanke ich den Hinweis auf Gert Ledig. In seinem Diskurs über die Frage, wie bzw. ob überhaupt der Luftkrieg und die Bombardierung deutscher Städte im Zweiten Weltkrieg literarisch bewältigt wurden, kam Sebald anerkennend auf Ledig zu sprechen. In Faustrecht schreibt Ledig über Menschen und deren Tage im November 1945. Ledigs Sprache ist herb und schlank, die Beschreibungen sind äußerst sparsam, das Geschehen baut und formt sich um die Dialoge. Diese sind, der klassischen Kurzgeschichte entlehnt, klar und realistisch. Sämtliche Protagonisten sind Geschädigte und Verwundete. Ihre Verstümmelungen reichen über die der Hand oder des Kiefers weit hinaus. Der Krieg, den die Schwarzmarkthändler nicht gewonnen haben, hat sie in einen seltsamen Zustand entlassen. Zu ungeheuerlich erscheint er ihnen, als das sie ihn begreifen können. Dem Frieden begegnen sie, als lägen sie noch immer im Schützengraben und müssten ihre Stellung verteidigen: Befehl ist Befehl. Ständig vergleichen sie anstehende Aufgaben mit denen, die sie nur wenige Monate zuvor im Gemetzel lösten. Ihr Abscheu und Hass gegenüber jenen, die sich als Befreier die Rechte der Sieger genehmigen, ist riesig und bestimmt ihr Handeln. Am Rande der Legalität bewegen sie sich in einem Land, in dem Recht und Ordnung erst gefunden werden müssen. Ohne in seine Figuren hinab zu steigen und sie zu erklären, lässt Ledig diese agieren, ob es einem passt oder nicht. Bereits nach den ersten Seiten wird deutlich, Sympathieträger sehen anders aus. Das kann, muss aber nicht verstören. Keine der Figuren, ob Robert, Edel, Hai oder die Frauen Olga und Katt suchen die wohlige Nähe zum Leser. Die Männer und Frauen bleiben einem fremd, weil sie selbst fremd in einem fremden Land und fremd in einer fremden Zeit sind. Und diese Unnahbarkeit seiner Personen war es wohl auch, die den Autor Ledig nie in den Kanon der Nachhaltigkeit eines Böll, Lenz oder Andersch aufstiegen ließ. Er selbst, Gert Ledig, 1921 in Leipzig geboren, blieb zeitlebens ein Fremder. Bald nach der Veröffentlichung seiner zwischen 1955 und 1957 entstandenen Bücher Stalinorgel, Vergeltung und eben Faustrecht zog er das Schweigen vor. Die verlockende Blendung des Scheinwerfers, den Volker Hage 2001 mit der Wiederentdeckung auf ihn richtete, konnte ihm nichts mehr anhaben. Bevor die Wiederauflage seiner Bücher gefeiert wurde, starb Ledig.

31.01.2014

DAS HANDWERK DES TEUFELS

von Donald Ray Pollock

Kein Buch für Schöngeister oder für zartbesaitete Leser. Pollock benennt die Dinge schnörkellos, seine Sprache ist die des Alltags, die der Straße. Erbrochenes ist bei ihm Kotze. Wenn er vom Geschlechtsverkehr spricht - dann vom Vögeln. Manchmal glaubt man sich inmitten einer verschwitzten Männerrunde zu befinden. Weit nach Mitternacht sind die Herren der Schöpfung zu müde, um schmutzige Witze zu erzählen. Einsilbig und betrunken erfreuen sie sich nur noch mit dem Ausspucken einzelner Worte. „Das von Chandler gesetzte Prinzip des Verzichts auf ‚literarische Pose‘ wird niemals aufgegeben“, schrieb A. Andersch über Marlowes Vater. Diese Worte lassen sich getrost auf Pollock münzen.

Die Menschen gleichen der Landschaft, in der sie leben, in der sie zu überleben versuchen. Das ist bei Pollock nicht anders. Alles und jeder ist rau und von Gott verlassen. Und alles und jeder ist verdreckt. Der Gestank, den Pollock den Leuten und ihrer Umgebung zuschreibt, zog mir beim Lesen in die Nase. Dafür dauerte es, bis ich den Faden entdeckte, der die Geschichte gleichsam führt und hält. Bis zur Hälfte des Buches wirkte auf mich vieles sprunghaft, eine Blut-Schweiß-und-Tränen-Episode reiht sich an die nächste. (Die hier passende Wiedergabe der Handlung[en] verkneife ich mir mit dem Verweis auf die zahlreichen Foren im Netz.) Als ich das Buch bereits als eine Collage loser Kurzgeschichten abtun und meine Sinnsuche nach dem Zusammenhang aufgeben wollte, lichtete sich das Ganze. Ein schwacher Schimmer von jener Stelle tauchte auf, an der Pollock sein fiebriges Knäul zunächst öffnete, um es dort wieder einzuholen. Endlich ahnte ich das Finale, war mir sicher, wie alles ausgeht, ausgehen muss. Was die Spannung keineswegs minderte. Im Gegenteil. Ich blieb dran und las auffallend schneller. Schließlich nahm ich auf der Zielgeraden dankbar zur Kenntnis, dass ich richtig lag, mich aber ebenso irrte.

Da Pollocks Sprache bei all ihrer Schonungslosigkeit und Rohheit vor allem bildhaft ist, agieren bestimmt seit Erscheinen des Romans diverse Agenten, um die Filmrechte zu ergattern. Mögen die Rechte an die Coen-Brüder oder, wenn die gerade verhindert sind, an Jim Jarmusch gehen.

12.01.2014

SCHNECKENKÖNIG

von Rainer Wittkamp

Wollte man mögliche Suchwörter für das Buch Schneckenkönig benötigen, wären diese schnell aufgelistet: Suspendiert, Gott, Afrika, Ghana, Berlin, DIN, Team und Posaune. Das Buch beweist, dass der Autor Rainer Wittkamp bisher viel für das Fernsehen geschrieben hat. Der Roman bietet sich höflich, eher dezent als übertrieben einer Verfilmung an. Ein Schwarzer wird in einem Kanal gefunden und Nettelbeck, der suspendierte Kommissar und Einzelgänger, bekommt seine Chance. Gut, an den Schreibtisch verbannte Alleinkämpfer, die gibt es in Krimis wie den berühmten Sand am noch berühmteren Meer. Trotzdem liest sich das alles ungemein kurzweilig. Die beiden großen Ermittlungsfelder, hier ein Missionswerk, da eine rechte Kameradschaft, sind spannend und kenntnisreich beschrieben. Die vielen Berlinbezüge und die Sachkenntnis, die der Autor gefühlt auf jeder Seite anklingen lässt, was Posaunenmusik anbetrifft, schmälern auf Dauer einen Rundumgenuss. Wittkamp hat seine Figuren so angelegt, dass sich an den ersten Fall mühelos ein zweiter, ein dritter anschieben ließe. Ob in Buchform oder gleich als Film. Ich freu mich drauf.

23.12.2013

DIE REITERARMEE

von Isaak Babel

Bis vor kurzem besaß ich Isaak Babels Die Reiterarmee zweifach. Einen 1983 im Verlag Volk und Welt erschienenen Band. Sowie eine 1987 vom DTV aufgelegte Version.

Mal greife zu jenem, dann wieder zu dem anderen Band. Die verschiedenen Übersetzungen erhöhen den Reiz der kurzen Texte. Babel, wie Joseph Roth 1894 geboren, hatte sich mit seinem Kompendium über den polnisch-russischen Krieg eine Menge Feinde eingehandelt. Missgunst, aber auch ideologischer Tunnelblick waren dafür zwei der vielen Gründe. General Budjonnys wütender Brief an Gorki aus dem Jahr 1928 ging zunächst als missglückte Zensurvergabe durch. Jahre später entpuppte sich das harsche Schreiben als Urteil mit einem verborgenen Zeitzünder. 1941 wurde Babel verhaftet und erschossen.

Neulich erstöberte ich auf einem Flohmarkt eine 1975 im Reclam Verlag veröffentlichte Ausgabe. Erst daheim bemerkte ich, dass das in tiefer DDR-Zeit erschienene Buch über eine Besonderheit verfügt. An manchen Stellen ‚glänzt‘ es mit weißen Seiten. Als hätte jemand Puderzucker verstreut, der jedes Wort versüßt und gleichzeitig verhüllt. Beginnt eine Geschichte auf der Seite 143 so wird sie erst auf Seite 145 fortgeführt. Wenn auch mit einer beachtlichen Lücke.

Bei jedem anderen Buch hätte ich diesen Lapsus als technische Bagatelle abgetan. Flohmarkt halt. Mängelexemplar eben. Doch nicht bei Babels Reiterarmee. Und natürlich nicht bei diesem Buch! Es dauerte keine Stunde und meine (Verschwörungs-)Theorie stand: Die Reclamleute durften damals das Buch nur veröffentlichen, wenn sie einige der ungehörigen, politisch inkorrekten Passagen ausließen. Man schwärzte nicht, man ließ weg.

November 2013

Das Echo ferner Tage

von Nicole Drawer

Wer trotz laufenden NSU-Prozess nicht genug vom Thema hat, dem sei das Buch sehr zu empfehlen. Nicole Drawer beleuchtet die Machenschaften einer Gruppe rechter Terroristen. Die haben den Staat als erklärten Feind erklärt und befinden sich mit eben jenem im Krieg. Drawer zeigt auch die andere Seite, die Gruppe der Ermittler von Staats wegen. Dieses Gegenüber macht den Reiz des Buches aus. Auffallend wie auf beiden Seiten miteinander bzw. nicht miteinander kommuniziert wird, wie Befehle umgesetzt bzw. umgangen werden.

„Wir sind uns ähnlich. Wir sind beide Killer“, heißt es am Ende der Hatz.

Sicher hätte ich das Buch aus der Hand gelegt, wäre es mir im Erscheinungsjahr 2009, also vor der Aufdeckung der Zwickauer Nazi-Zelle, untergekommen. Allwissend hätte ich die Augen verschlossen und gemurmelt, dass das Geschriebene realitätsfern, ja unglaubwürdig sei.

Es gibt sie noch, die Krimis, die einfach spannend geschrieben sind und den schwierigen Charakter eines trinkenden, maulfaulen, an sich und der Welt zweifelnden, von Schlafstörungen heimgesuchten Kommissars außen vor lassen. „Das Echo ferner Tage“ ist spannend, obwohl der Leser von Beginn an eingeweiht ist, wer der Täter unter den Bösen ist. Drawer lenkt vielmehr ihren Scheinwerfer auf die Frage, wer der Täter bei den Guten, wer der Verräter im Team der Ermittler ist. Sicher, ein Maulwurf verleiht einem Krimi nicht zwangsläufig den ultimativen Kick. Aber mit Blick auf die Pannen und Vertuschungsmanöver staatlicher Behörden um Zschäpe, Mundlos und Co. zeigt Drawer ungeheure Weitsicht, indem sie das stark kurzsichtige Tier in das ermittelnde Kollegium hebt.

Mit einigen Abstrichen fesselt die Geschichte. Hin und wieder rutscht die Beziehung zwischen der Verfassungsschutz-Agentin und ihrem Sohn ins Seichte und die Aufklärung um den besagten Verräter kommt am Ende seltsam platt daher. Indem Drawer immer wieder die Erzählperspektiven wechselt, bricht sie dadurch wohltuend das lineare Erzählen und setzt so nötige Haltepunkte und effektvolle Pausen.

Oktober 2013

Anton. Tod der Sonnenfrau

von N. N.

So etwas Blutleeres zwischen zwei Buchdeckeln habe ich lange nicht in den Händen gehalten. Bis zur Hälfte der ca. 280 Seiten hoffte ich noch auf den verspäteten Gong, der besagt: So, jetzt geht’s los! Hoffnung ist bekanntlich jener Klang, der zuletzt verstummt. Doch dann wollte ich nur, dass es zu Ende geht mit dieser mühsam erzählten Story.

Neben einer Wahrsagerin mit kriminellen Hintergrund tummeln sich einige Polizisten, die nach außen integer, in Wirklichkeit korrupt sind und ein Kriminalkommissar, der, ohne Eigenschaften, mit seinem Namen aufhorchen lässt: Anton Kain*. Der von ihm zu lösende Fall hat was von den allzu oft beschworenen Schatten, die sich schwer abschütteln lassen. Es wird erpresst, es wird fremdgegangen. Und es wird gemordet, weil erpresst wird, weil fremdgegangen wurde. Überraschende Wendungen wie spannende Szenen bleiben aus. Die Schlüsse, die Anton K. zieht, bleiben im Dunkeln. Finster stolpern die Protagonisten umher, ihre Ecken und Kanten sind weichgespült oder glatt nicht vorhanden. Die Vielzahl der finnischen Namen und Orte steigert die Lust am Lesen minimal. Da hilft auch die wackere Namensliste wenig, die der Autor auf den ersten zweieinhalb (!) Seiten des Buches dem Leser an die Hand gibt. (Allein dieser Beipackzettel des papiernen Stimmungssenkers hätte mich stutzig machen müssen!) Das ständige Blättern, wer war denn der und wer denn die, verwirrte mich vollends. Sogar die Dialoge, sonst ein sicherer Garant für Tempo und Witz in einem Krimi, kommen derart handzahm rüber. Oft beschlich mich der Verdacht, dass die Leute beim Reden längst eingeschlafen sein mussten, wenn, ja wenn der Autor nicht nachgeholfen und sie mit gezielten Faustschlägen oder starken Kaffee wachgehalten hätte.

Es gibt Bücher, da ärgere ich mich nach dem Lesen über die verlorene Zeit. Klar, jeder ist für die Zeit selbst verantwortlich, die er mit einem Buch verbringt. Trotzdem: Der Leser sollte das Recht haben, eben diese vertane Zeit beim Autor oder bei den Medien, die den Roman in höchsten Tönen lobten, zurückzufordern. Wenn die Passauer Neue Presse schreibt, wie auf dem Buchrücken zitiert, dass es sich um ‚hohe nordische Krimikunst‘ handelt, dann frage ich mich besorgt, wie sich Krimis lesen, die aus niedrigen Höhen daherkommen.

Es soll aber auch Kritiken geben, die Schlafsand aufwirbeln. Und bevor mich eine Klagewelle wegen der gestohlenen Lebenszeit ereilt, schließe ich besser meine Betrachtung.

*) Der eigentliche Buchtitel und der Name des Autoren liegen mir vor. Aus Gründen des Repekts habe ich diese weggelassen bzw. leicht geändert.

September 2013

Der Fall Kurilow

von Irène Némirovsky

Es gibt Bücher, bei denen es mir schwerfällt, deren Inhalt neutral aufzunehmen. Wenn ich vorher im Klappentext über den Autor bzw. über die Autorin ein paar Zeilen gelesen habe, dann nehme ich diese Informationen meist mit auf die Lesereise. Da ich Irène Némirovsky bisher nicht kannte, mich aber die Kurzbeschreibung ihres Romans interessierte, überflog ich den biografischen Vermerk. 1903 wurde die Autorin in Kiew geboren, vor der Oktoberrevolution ging sie nach Paris und veröffentlichte dort 1933 das vorliegende Buch. Im Sommer 1942 wurde Némirovsky nach Auschwitz verschleppt, wo sie kurz nach ihrer Ankunft starb.

Im Buch Der Fall Kurilow geht es um Léon M., einem einstigen Terroristen, der 1931 als ausgedienter Kommissar der Tscheka seine Erinnerungen notiert. Auf knapp 200 Seiten lässt Irène Némirovsky den Mann sein Erlebnis schildern, als er 1903 Kurilow, den Erziehungsminister des Landes, ermorden soll. Bis zur Ausübung des Attentats wird Léon M. als Arzt an Kurilows Seite geschleust. Zu seiner eigenen Überraschung genießt der Attentäter bald hohes Vertrauen des Ministers und erlebt dessen Wandlungsfähigkeit nebst seinen vielen Gesichter. An der Seite des Mannes, den er umbringen soll, werden Léon M. die Parallelen seiner Welt und der Welt des Zarentums deutlich. Gemordet und hingerichtet werden Menschen auf beiden Seiten. Und hier wie da eine mörderische Verblendung, die durch Missgunst und Intrigen am Laufen gehalten wird. Dass der Parteisoldat nach dem ‚Fall Kurilow‘ seiner Gesinnung treu bleibt, lässt Léon M. immer wieder selbstgefällig bei seinem Resümieren aufblitzen. Mochten die Gewissensbisse an der Seite von Kurilow noch so gewaltig gewesen sein, schließlich stirbt der Minister, wenn auch anders als von der Partei befohlen, die Zweifel reichten nicht, damit Léon M. endgültig einen Strich unter seiner Parteidisziplin zieht.

Némirovsky wählte für ihr Schreiben die schwierige Variante. Sie schrieb aus der Sicht eines Mannes. Und sie schrieb über eine Zeit, die sie aus der Überlieferung kannte. So schuf sie Distanz zum Geschehen, die wichtig war, um dem Ganzen kein ein moralinsaures Gewand überzustülpen: Da die Guten, dort die Bösen. Dieser Gefahr entging die Autorin, vielmehr fesselte und fesselt sie mit der Ambivalenz ihrer mehrschichtigen Protagonisten.

August 2013